少年野球のパパ審判のスキルアップ!公認審判員資格•3級審判員になるには?

子どもの少年野球で審判を任されることが増えてきたパパ、ひるきんです。

実は小学校から大学までずっと野球をやってきたのですが、審判を任されるほど「ルールって案外あやふやに覚えていたんだな」と気づかされています。ストライクやアウトの判定はもちろん、細かいルールになると「これって正解なのかな?」と不安になることもしばしば…。

いつも感じる「ジャッジに自信がない」を解消するため調べてみると、「公認審判員資格」という制度がある!最初は「3級審判員」からスタートできて、ステップアップすれば国際審判まで目指せるとのこと。

今回の記事では、私が調べた「公認審判員資格」についてまとめてみます。「審判のスキルアップを目指したい!」と思っている方の参考になればうれしいです。

\この記事を書いた人/

ひるきん

小学校から大学まで野球を続けた経験を持つアラフォーパパ。わが子も少年野球を始めたことがきっかけで、審判としてグラウンドに立つ機会が増えました。しかし、そこで気付かされた「野球のルール、ちゃんと分かってない…」。わが子とともに日々野球の勉強中です!

>>さらに詳しいプロフィールを見る

\こんな記事も書いています/

お父さん審判の悩み

少年野球の試合で審判をするとき、不安を抱えているお父さんは少なくないはず。私自身も「これでいいのかな…?」と自身が持てずにジャッジしていることが多々あります。

周りのお父さんたちとの会話の中でも、審判には次のような不安がつきまといます。

- ルールの知識が曖昧で不安

- 他チームや保護者の声が怖い

- 球審をやる自信がない

ルールの知識が曖昧で不安

アウト、セーフの判断はできても、細かいルールになると「これって正しいのかな?」と自信が持てない。そうなると、判定を出すときにビクビクしてしまいます。

他チームや保護者の声が怖い

ジャッジをした直後に、スタンドから「えーっ!?」と声が飛んでくると、それだけで気持ちが沈んでしまいます。正しい判定をしたつもりでも、「本当に合ってるのかな…」と不安になります。

球審をやる自信がない

一塁や三塁の塁審ならまだ気楽ですが、球審となると一気に難易度が上がります。アウト・セーフだけでなく、ストライクやボール、ボークやインフィールドフライなど、判定しなければいけない項目が一気に増えるため、当然の悩みです。

今回の試合に持こうした不安を解消するため、「ちゃんと勉強してみたい」という方も多いはず。審判資格を目指すことは、大きな一歩です!

審判資格ってそもそも何?

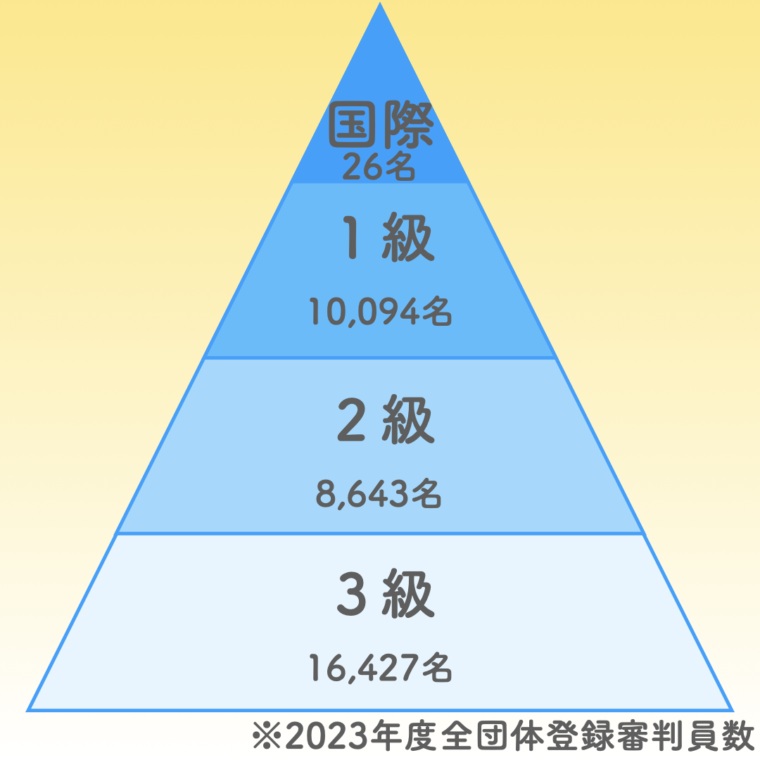

「審判資格」の正式名称は、日本アマチュア野球規則委員会が認定する『公認審判員』。3級審判員から国際審判員まで階級があり、ランクに応じて「どの試合を裁けるか」が決まっています。経験を積めば、より上位の階級にステップアップできる仕組みです。

公認審判員のランクと対象大会

審判員の資格には、大きく分けて 4つのランク があります。まずは 3級審判員 からスタートし、経験や研修を重ねることで「2級 → 1級 → 国際審判員」へとキャリアアップしていけます。

| ランク | 審判できる大会 | 具体的な大会例 | 年齢制限 | 取得方法 |

|---|---|---|---|---|

| 国際審判員 | 国際大会 | 国際野球連盟が主催するワールドベースボールクラシックやプレミア12、アジア野球連盟が主催するアジア野球選手権大会など | 50歳以下 | 1級の中からさらに選抜され、国際基準を満たした審判だけが認定。 |

| 1級審判員 | 全国大会 | 都市対抗野球大会、社会人野球日本選手権大会、全日本大学野球選手権大会、全国高等学校野球選手権大会、選抜高等学校野球大会など | 55歳以下 | 2級として3年以上活動し、講習で一定の成績を収めると認定。 |

| 2級審判員 | 地区大会 | 日本野球連盟関連の都市対抗野球大会2次予選、全日本大学野球連盟関連の明治神宮野球大会代表決定戦、日本高等学校野球連盟関 連の秋季または春季各地区大会など | 60歳以下 | 3級として3年以上活動し、さらに講習を受けて合格すると認定。 |

| 3級審判員 | 都道府県大会 | 県大会、地方予選など | 制限なし | 各都道府県の審判組織が開く講習会を受講すると認定。 |

資格を取るメリット

「資格なんて本当に必要かな?」と思う方もいるかもしれません。でも実際には、資格を持つことで得られる安心感や信頼が、自信あるジャッジにつながるはずです。

- 正しいジャッジの自信アップ

- 子どもやチームからの信頼度アップ

- 審判としてのモチベーションアップ

正しいジャッジの自信アップ

講習会で基本を学んでいるので、「これでいいのかな?」と迷う場面がぐっと減ります。

自信を持って判定できるようになると、試合を裁くのがずっと楽しくなります。

子どもやチームからの信頼度アップ

「公式の資格を持っている」というだけで、子どもや監督、保護者からの見方が変わります。「この人に任せておけば大丈夫」という安心感が生まれ、チーム全体の雰囲気も良くなります。

審判としてのモチベーションアップ

資格を持っているだけで、「あ、この人はきちんと学んできた人だ」と周りの見方が変わります。それ以上に、自分自身にとっても「正しい知識を持っている」という自信が、審判を続けていくうえで大きな支えになります。

審判の不安が減れば、試合に参加しながら、わが子のプレーを一番近くで見れるという楽しみに変わります!

3級審判員の資格を取得するには?

少年野球のお父さん審判が最初に目指すのが「3級審判員」です。公認3級審判員取得のステップは次のとおりです。

- ステップ1:受講案内を確認

- ステップ2:受講申込

- ステップ3:講習会を受講

- ステップ4:3級審判員に認定

ステップ1:受講案内を確認

各都道府県の野球連盟や審判委員会が開催する公認審判員認定講習会を受講します。日程・場所・申込方法は各連盟の公式サイトや事務局にて確認しましょう。

なお、私が調べた限りでは、3月頃の開催が多いようです。

ステップ2:受講申込

定められた申込書に必要事項を記入し、受講料を添えて提出しましょう。受講料は 数千円程度ですが、地域によって異なるため、確認が必要です。

申込書の提出は郵送やメールが一般的です。

ステップ3:講習会を受講

講習会では、基本的な審判の姿勢・ジェスチャー・試合中の立ち位置など実技に重点を置いて指導されます。

- Go:Stop:Call

- 球審の構え方・トラッキング

- ソフト・トスによる投球判定

- 一塁フォースプレイ判定のビュー・トレーニング

講習会は屋外(荒天の場合は体育館や会議室など)で実施されるのが基本。運動できる服装で受講しましょう。

地域によっては、審判服や用具が必要な場合があるようです。

ステップ4:3級審判員に認定

受講を終えると、その日付で「3級審判員」に認定。後日、「公認3級審判員証」が交付されます。

受講料や開催時期、服装など受講方法が地域によって異なるため、まずは最寄りの野球協会や審判委員会に確認しましょう。

資格以外にできるスキルアップ法3選

ここまで審判資格についてご紹介してきましたが、実は資格がなくてもできることはたくさんあります。「すぐに資格を取るのはハードルが高い…」という方でも、今日からできる学びや実践方法をご紹介します。

- 審判目線で試合観戦

- 書籍でルールを言語化

- 練習試合で審判にチャレンジ

審判目線で試合観戦

普段は子どもたちのプレーに注目してしまいますが、審判目線で試合を見るだけでも学びは大きいです。

「自分が審判だったらどう見るか」を意識するだけで、試合の見え方がガラッと変わります。

- 今のプレーはアウト?セーフ?

- 審判はどの角度から見ている?

- 審判はどんな風に動いている?

今のプレーはアウト?セーフ?

打者やランナーの動きだけでなく、ジャッジの基準を意識して見てみましょう。「自分だったらどうか?」とシミュレーションすることもスキルアップにつながります。

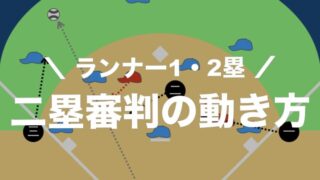

審判はどの角度から見ている?

同じプレーでも、見る位置によって判定が変わることがあります。審判が見ている角度の違いを観察すると、立ち位置の重要性が分かります。

審判はどんな風に動いている?

ボールやランナーの動きに合わせて、どこに移動しているのかをチェック。実際の試合を「動きの教材」として活用できます。

プロ野球だけでなく、社会人野球や大学野球、高校野球などの観戦は、レベルの高い審判員の動きが見れ、非常に参考になります。

書籍でルールを言語化

「資格を取る前に、まずは基本を押さえたい」という方には、本での学ぶのもオススメです。ルールや定義が言語化され、根拠のあるジャッジにつながります。

中でも、次の2冊は持っておいて損はありません。

- 審判メカニクスハンドブック

- 公認野球規則

審判メカニクスハンドブック

審判の立ち位置や動き方をイラストで分かりやすく解説。実践に役立つ審判マニュアルです。

\画像クリックで購入できます♪/

- 価格:1冊 税込1,500円

- 送料:無料

\レビュー記事はこちら/

公認野球規則

野球の基本ルールがすべて載っている公式の教本。難しい部分もありますが、審判をやるなら一度は目を通しておきたい一冊です。

\レビュー記事はこちら/

かしこまったマニュアルが苦手な方は、次の記事も参考になります。初心者の方でも読みやすい書籍を紹介しています。

練習試合で審判にチャレンジ

審判資格がなくても、まずは 練習試合での審判 から始めることができます。公式戦ではミスは許されにくい雰囲気で緊張しますが、練習試合なら判定ミスに寛容に見てもらえることも。

「まず経験を積む」という点で、練習試合はとても貴重な場です。

- 初心者は三塁審判からスタートがオススメ

- 迷った判定や動きは必ず復習

初心者は三塁審判からスタートがオススメ

私の経験上、審判初心者のお父さんは 三塁審判 から始めると安心です。

- 一塁審判よりジャッジの機会が少なめ

- 球審ほど全体を見渡す負担がない

まずは「立って動く」「アウト・セーフの感覚をつかむ」ことを目的に、練習試合で少しずつ経験を積むと、自然と自信がついてきます。

迷った判定や動きは必ず復習

「あの判定で良かったのかな?」と思ったら、そのままにせず必ず復習しましょう。審判メカニクスハンドブックや公認野球規則を見直せば、正しい知識が身につきます。

特に、自分が迷ったりミスしたりした場面ほど、記憶に残りやすく理解も深まります。

\私もミスから学びました(その1)/

\私もミスから学びました(その2)/

経験のあるお父さん審判に確認してみるのもオススメです。疑問を共有し合うことで知識が定着するだけでなく、お父さんどうしのコミュニケーションが生まれ、チーム全体の雰囲気も良くなります。

「最初から完璧を目指さず、経験を積む」ことが、審判スキル向上の一番の近道です。

まとめ | まずはスキルアップに向けた一歩を!

子どものために審判をするなら、資格を取ると自信と信頼が自然に増えます。資格はゴールではなく、学び続けるためのスタートです。まずは日本アマチュア野球規則委員会の3級審判員を目指してみましょう。

- 日本アマチュア野球規則委員会が認定する『公認審判員』

- 経験を重ねれば「3級 → 2級 → 1級 → 国際審判員」とキャリアアップ

- まずは公認審判員認定講習会を受講して「3級審判員」を取得しよう!

「資格って難しそう…」と感じる方も安心してください。いきなり資格を取得しなくても、まずは書籍でルールを学んだり、実際の試合でジャッジを観察・体験したりすることから始められます。少しずつ経験を積むことで、自信がつき、資格取得へのステップも自然と見えてきます。

資格を取れば、子どもたちや指導者の方の信頼が得られるだけでなく、自分の自信にもつながります。まずは一歩、書籍や実践から始めてみませんか?

以上、この記事が参考になれば、うれしいです^ ^