ボールデッド時は何塁まで?少年野球の安全進塁ルールをパパ審判向けにわかりやすく解説

少年野球の試合を見ていると、投球や送球が思わぬ方向にそれて、白線の外やベンチの中へ転がっていくことがありますよね。そんなとき、審判が「ランナー〇塁へ!」とジェスチャーをする場面、見たことありませんか?

実はこれ、「安全進塁」というルールに基づいた処置。ただ、この安全進塁、投手が関わった場合と野手が関わった場合で“進める塁の数”が違います。私は長年野球をやってきましたが、正直この違いを知ったのは大人になってからでした。

この記事では、実際に私が経験したエピソードも交えながら「なぜ1個進塁と2個進塁に分かれるのか?」をわかりやすく解説していきます。パパ審判として現場に立つときに、きっと役立つはずです。

\この記事を書いた人/

ひるきん

小学校から大学まで野球を続けた経験を持つアラフォーパパ。わが子も少年野球を始めたことがきっかけで、審判としてグラウンドに立つ機会が増えました。しかし、そこで気付かされた「野球のルール、ちゃんと分かってない…」。わが子とともに日々野球の勉強中です!

>>さらに詳しいプロフィールを見る

\こんな記事も書いています/

ボールが外に出たら「安全進塁」

野球の試合中、投球や送球が思わぬ方向にそれて、フェンスの外やベンチ、観客席などに転がってしまうことがあります。このとき野球のルールでは、プレーを一旦中断し、走者に「安全に次の塁へ進む権利」を与えると決まっています。

ただし、この安全進塁には、プレーによって進める塁の数に違いがあるのをご存じでしたか?実は安全進塁には、

- 1個進塁できるプレー

- 2個進塁できるプレー

の2種類が存在するのです。…が、恥ずかしながら、私はこの違いを理解できていませんでした。

安全進塁の違いがあることを知ったきっかけ

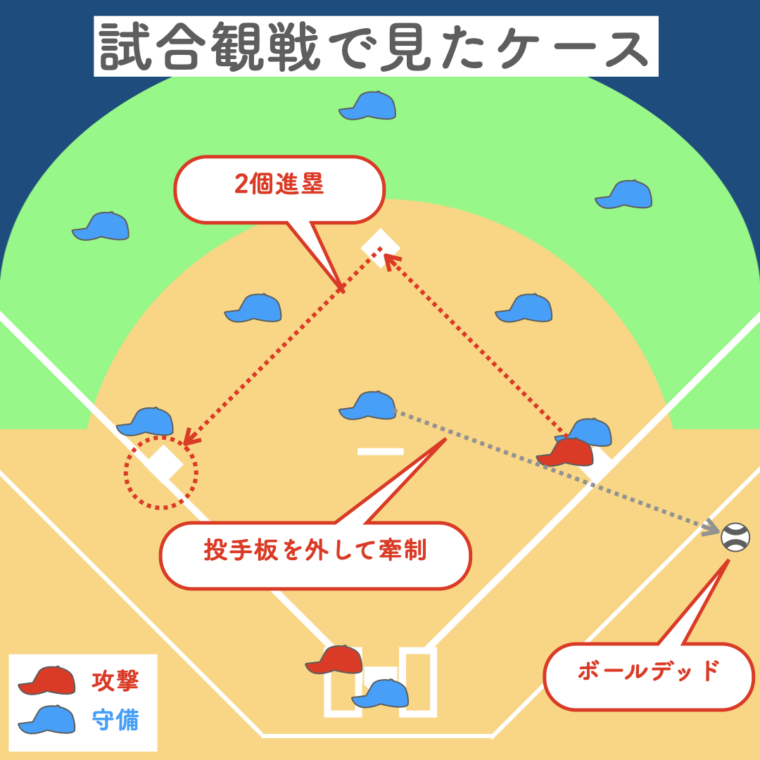

私が「安全進塁」の違いを知ったのは、少年野球の試合観戦がきっかけでした。投手が投げた一塁への牽制球が大きくそれ、白線を超えてボールデッドゾーンへ。すると審判が、一塁ランナーを一気に三塁まで進ませたのです。

え?どうして三塁まで行けるの?二塁じゃないの?

…と驚く私。状況が掴めず、ベテランのお父さんに質問してみました。

今のプレーって、三塁まで進めるんですか?二塁までじゃないんですか?

投手が関わったプレーなら1個進塁で二塁まで。ただ、野手が関わったら2個進塁になるから、三塁まで進めますよ。

え?そうなんですか!?一個進塁と思っていました…。

今回は投手がプレートを外してから一塁に投げたから、投手は「野手扱い」になる。だからランナーは三塁まで進めるんです。

知りませんでした!

…と、投手と野手でルールの扱いが変わることを初めて理解したのが印象に残っています。

少年野球で安全進塁が起こりやすい理由

実はこの「ボールが外に出て安全進塁になる」ケース、少年野球ではかなりの頻度で起こります。その理由は、小学校のグラウンドを使うことが多いから。

ボールデッドゾーンの区切り目は、フェンスやネットではなく、白いラインを引いただけであることが多いですよね。そのため、ちょっとした悪送球や牽制球でも、あっという間にラインを越えて外へ出てしまいます。

だからこそ安全進塁は、

- 投手のときは1個進塁

- 野手のときは2個進塁

…と知っておくだけで、現場での安心感がまったく違ってきます。理解を深めるため、それぞれのケースについて、もう少し詳しく解説します。

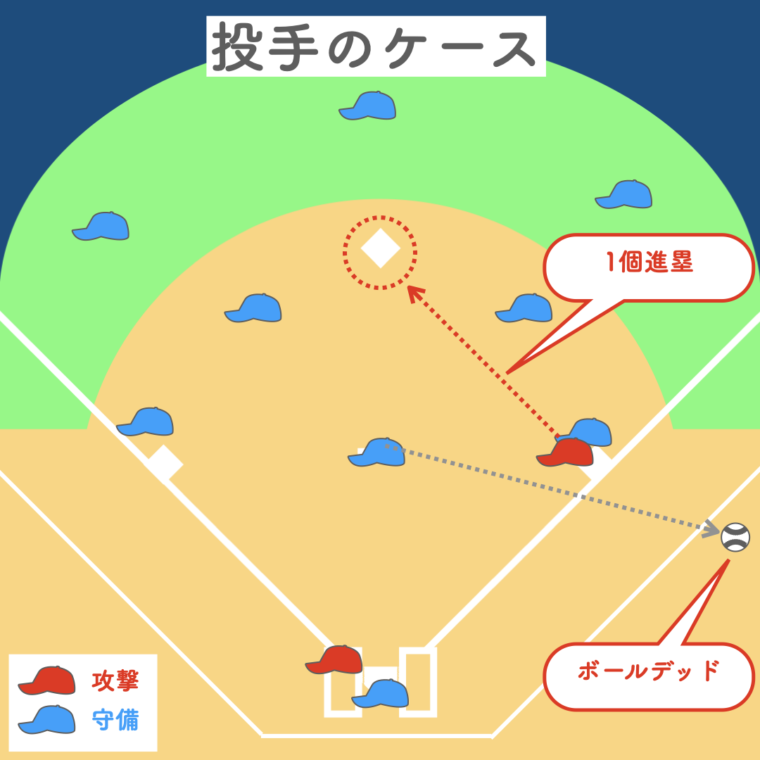

投手が関わった場合は「1個進塁」

投手が投げたボールがボールデッドゾーンに出てしまったときは、走者には 「1個の安全進塁」 が与えられます。

投手の投球が捕手を通過した後(捕手が触れたかどうかを問わない)、ダッグアウト、スタンドなどボールデッドの個所に入った場合、および投手板に触れている投手が走者をアウトにしようと試みた送球が直接前記の個所に入った場合、1個の進塁が与えられる。

引用元:公認野球規則 5.06(b)(4)(H)【規則説明】

たとえば、

- 投球が大きく外れ、ボールデッドゾーンに出てしまった

↓

塁上の走者は次の塁へ - 投手が一塁へ牽制したが、ボールが逸れてボールデッドゾーンへ出てしまった

↓

塁上の走者は次の塁へ

少年野球で特に多いのが、一塁走者への牽制球が大きく逸れてしまい、ベンチやボールデッドラインの外に出てしまう場面。こんなケースでは、一塁走者は「元の塁からひとつ先の塁」、つまり二塁へ進むことになります。

ちなみにボールがフェンスに挟まった場合も、ボールデッドと同じ扱いになります。

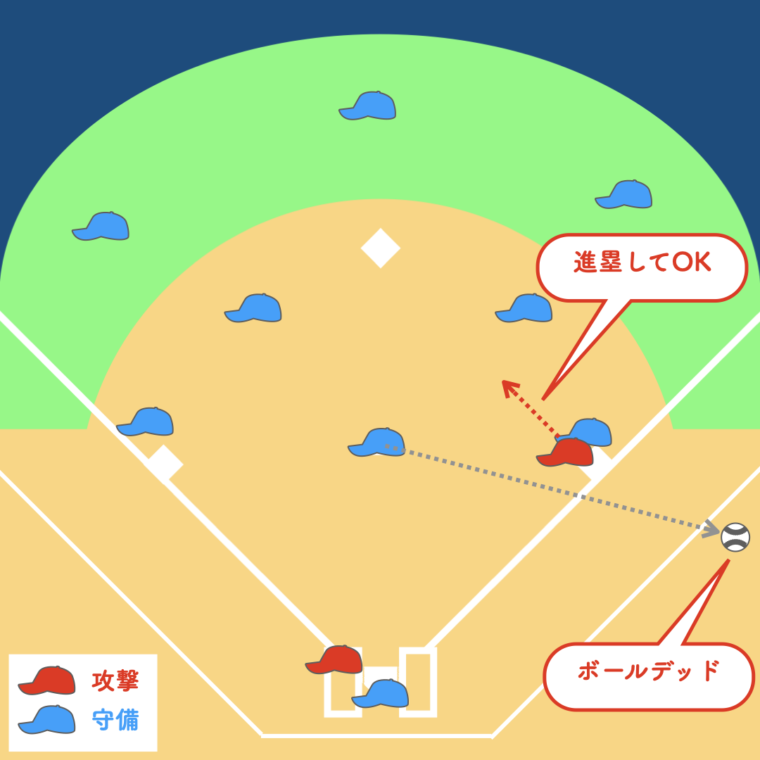

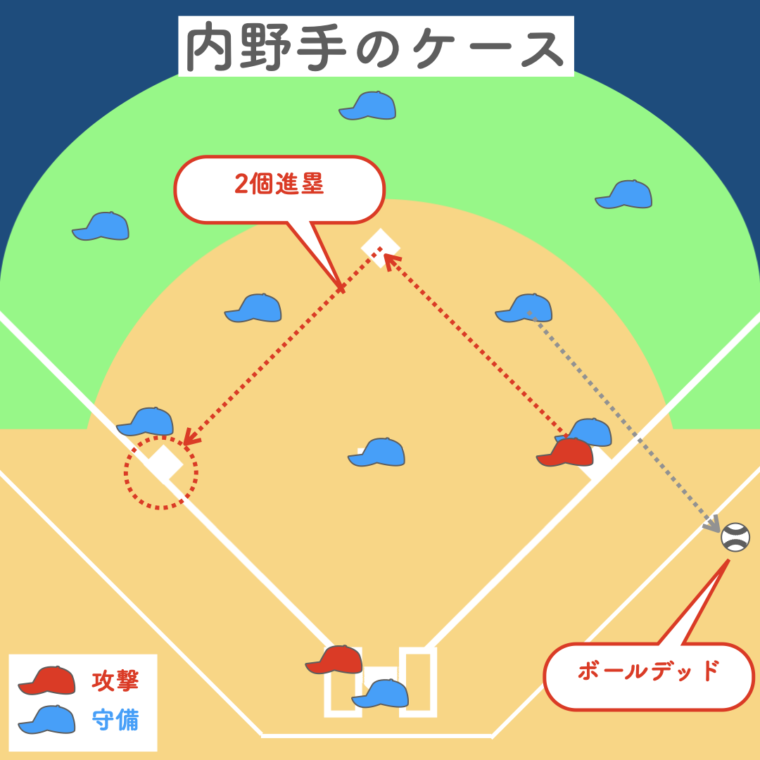

野手が関わった場合は「2個進塁」

投手以外の野手が関わってボールが外に出た場合は、塁上の走者や打者走者に 「2個の安全進塁」 が与えられます。

2個の塁が与えられる場合―送球が、

①競技場内に観衆があふれ出ていないときに、スタンドまたはベンチに入った場合。(ベンチの場合は、リバウンドして競技場に戻ったかどうかを問わない)

②競技場のフェンスを越えるか、くぐるか、抜けた場合。

③バックストップの上部のつぎ目から、上方に斜めに張ってある金網に上がった場合。

④観衆を保護している金網の目に挟まって止まった場合。

この際は、ボールデッドとなる。引用元:公認野球規則 5.06(b)(4)(G)

具体的なケースは、次の例のとおり。

- ショートゴロ後の一塁送球が大きく逸れ、ボールデッドゾーンへ出てしまった

↓

打者走者は二塁へ - 投手の一塁牽制球が大きく逸れ、ボールデッドゾーンへ出てしまった

↓

一塁走者は三塁へ

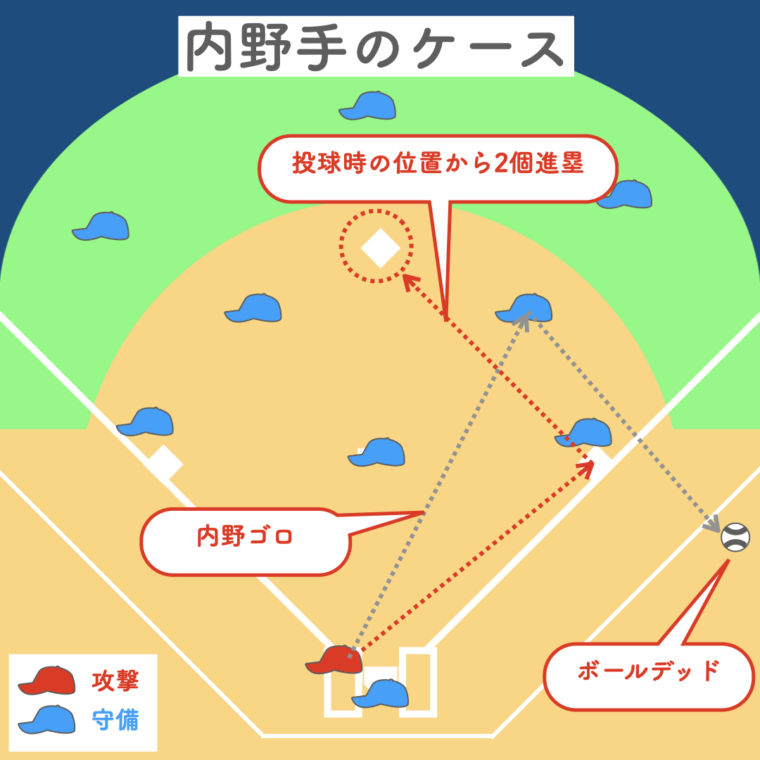

安全進塁の仕方は、打球処理をした内野手の送球がボールデットゾーンへ出てしまった場合、「投球当時の走者位置を基準」に2個進塁することになります。

走者なしの場面で内野ゴロの送球がボールデッドとなった場合は、投球当時の打者走者の位置、つまりホームベースから2個進塁です。内野手の送球がボールデッドゾーンに出たから、「一塁から1個進塁で二塁へ進塁」と勘違いしがちなので、注意しましょう。

審判員は2個の進塁を許すにあたって、次の定めに従う。すなわち、打球処理直後の内野手の最初のプレイに基づく悪送球であった場合は、投手の投球当時の各走者の位置、その他の場合は、悪送球がなされたときの各走者の位置を基準として定める。

引用元:公認野球規則 5.06(b)(4)(G)抜粋

なお、打球処理直後の内野手の最初のプレーによらない場合は「送球時の走者位置」が基準となるので、合わせて押さえておきましょう。

- 外野手が内野手に返球したボールが大きく逸れ、ボールデッドゾーンへ出てしまった

↓

一塁に到達していた打者走者は三塁へ

外野手が関わった場合も「2個進塁」

打者が放ったのは右翼手への鋭いゴロ。右翼手は前に出ながら捕球し、そのまま一塁へ送球し、打者アウトを狙います。

ところが、送球が逸れてしまい、そのままボールデッドゾーンへ。私が球審を務めた少年野球の練習試合で、実際に見たシーンです。

- 外野手が送球したボールが、ボールデッドゾーンへ出てしまった

↓

打者走者には2個進塁が与えられ、二塁へ!

内野手の場合と同じく、外野手の悪送球で起きたボールデッドも2個進塁。悪送球した時点の走者の位置が基準に2個進塁が与えられます。

審判員は2個の進塁を許すにあたって、次の定めに従う。すなわち、打球処理直後の内野手の最初のプレイに基づく悪送球であった場合は、投手の投球当時の各走者の位置、その他の場合は、悪送球がなされたときの各走者の位置を基準として定める。

引用元:公認野球規則 5.06(b)(4)(G)抜粋

少年野球ではよくあるプレーなのですが、実際に目の前で起こると、あらためてルールを理解しておく大切さを実感した場面でした。

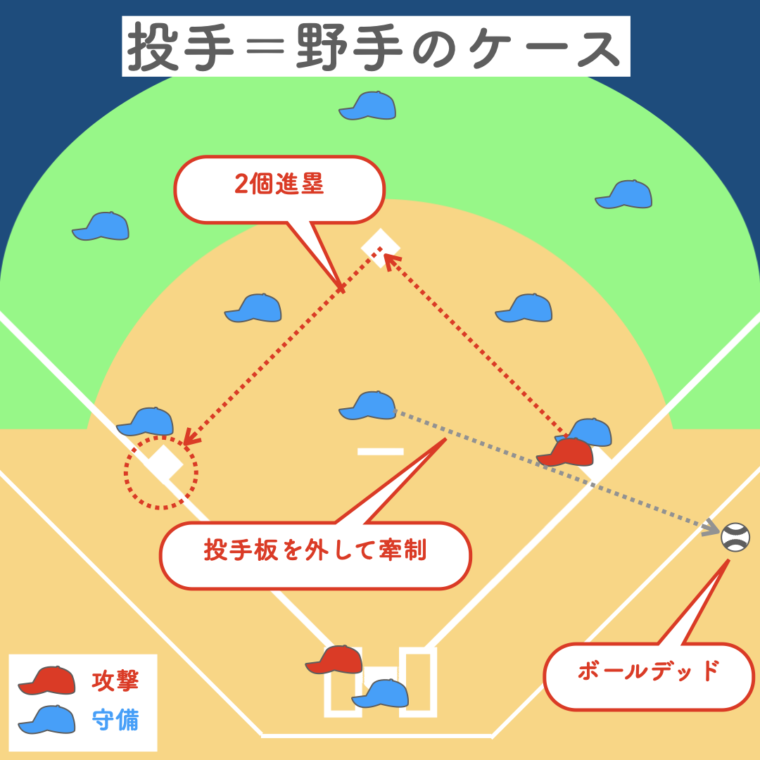

投手が野手とみなされるケースがある

公認野球規則 5.06(b)(4)(H)では、「投手が投げたボールがボールデッドゾーンに入ったら、1個進塁」と定められています。

ただし、投手とみなされるのは、投手板に触れているとき。投手が、投手板から外れてボールを投げた場合は、野手が投球したものとみなされるのです。

投手がその軸足を投手板の後方に外したときは、内野手とみなされる。したがって、その後、塁に送球したボールが悪送球となった場合には、他の内野手による悪送球と同様に取り扱われる。

引用元:公認野球規則 5.07(e)

まさに、私が少年野球の試合観戦中にみたプレーです。

- 投手がプレート(投手板)を外して一塁牽制したボールが逸れ、ボールデッドゾーンへ出てしまった

↓

走者に2個進塁が与えられ、一気に三塁へ!

プレート(投手板)を外した時点で投手は「投球」ではなく「送球」をしている、つまり「野手扱いとなる」ことを覚えておきましょう。

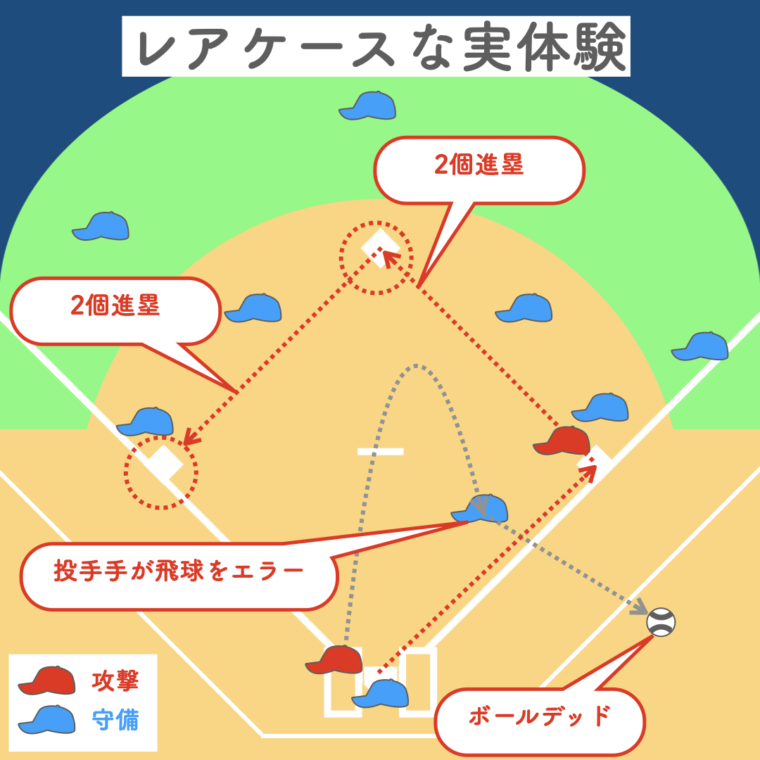

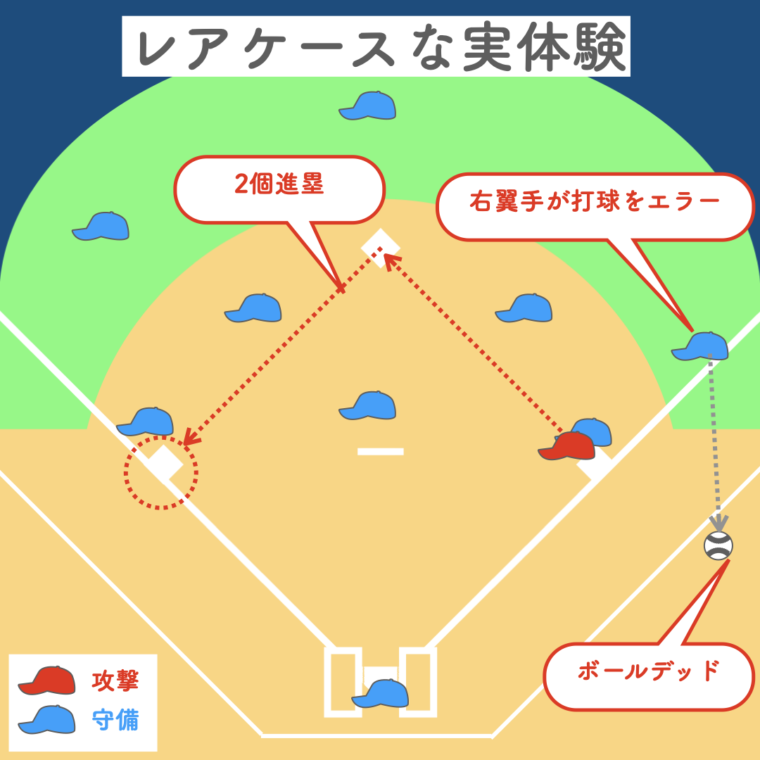

実際に体験した2個進塁のレアケース

安全進塁について調べているとき、「そういえば、こんなレアな場面があったな」と思い出したプレーがあります。実際に発生することは稀ですが、覚えておけば、いざというときにも安心です。

- 投手が落としたボールが転がり、ベンチの中へ

- 外野手が弾いたボールが転がり、競技場の外へ

投手が落としたボールが転がり、ベンチの中へ

私が主審をしていた少年野球の試合でのことです。ノーアウト走者一塁の場面で、飛球がファールライン際に上がりました。

投手はフェアゾーンでグローブに当てたものの、捕球できずに弾いてしまいました。ボールはそのまま転がり続け、最終的にベンチの中へ。

- 投手が触れた打球が、ボールデッドゾーンへ出てしまった

↓

一塁ランナーと打者走者に2個進塁が与えられ、二・三塁に!

野手に触れて進路が変わって、一塁または三塁のファウル線外にあるスタンドに入った場合。

引用元:公認野球規則 5.06(b)(4)(F)①抜粋

プレー直後は「これで合ってるよな…」と少し不安もありましたが、後で確認すると、野手扱いとなる典型的な2個進塁ケースでした。実際に目の前で起こると、ルールの理解が一段深まりますね。

ちなみに投手はフェアゾーンで打球に触れているため、打球はフェア扱いです。

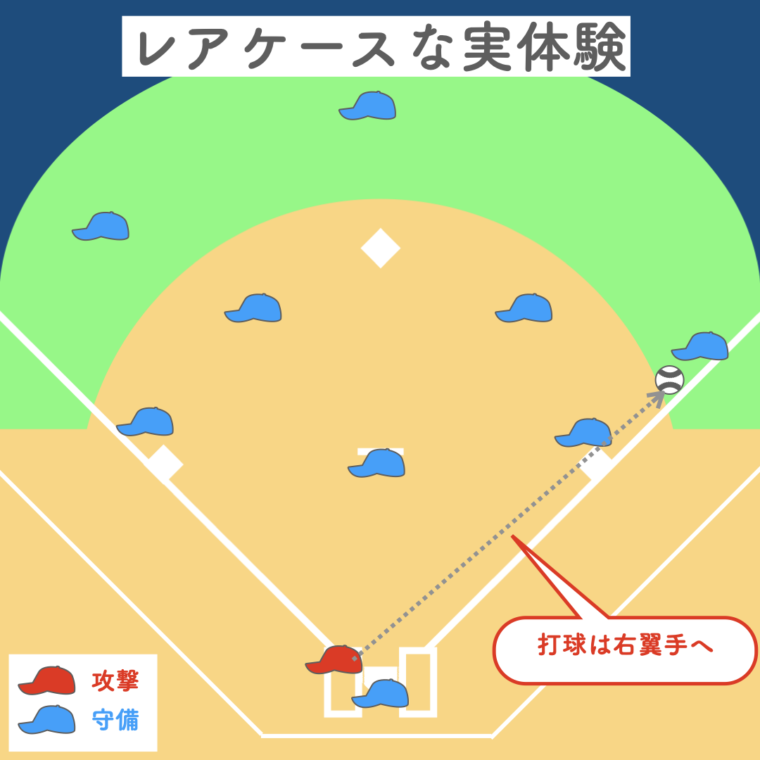

外野手が弾いたボールが転がり、競技場の外へ

これは私が高校時代に経験した、かなり珍しいケース。右翼手をめがけて、鋭い打球が転がったときのことです。

ところが右翼手は打球をグローブで弾いてしまい、転々とボールが転がっていったのですが…その先にあったのは、なんとボールデッドゾーンに張られたネットの小さな破れ。そこからボールが場外へ抜けてしまったんです。

- 外野手が触れた打球が、ボールデッドゾーンへ出てしまった

↓

既に一塁に到達していた打者走者に対し、2個進塁が与えられ、一気に三塁へ!

競技場のフェンスを超えるか、くぐるか、抜けた場合。

引用元:公認野球規則 5.06(b)(4)(G)②

当時は、選手としてプレーするのに必死で意識していませんでしたが、今思えば野手が関係した2個進塁のレアケースです。

ちなみに打ったボールがフェンスを通り抜けた場合も、2個進塁です。

判定に迷ったら審判同士で協議しよう!

色々なパターンが存在するボールデッド時の安全進塁。審判中に遭遇しても、瞬時に判断するのは難しいこともあるでしょう。

そんなときは勇気を持ってタイムを取り、審判同士で協議ましょう。他の審判の力を借りれば、正しい裁定が導き出せ、試合中のトラブルを回避できます。

実際に私も、審判中に稀なプレーに出会ったときは、審判同士で協議しています。

まとめ:パパ審判はここだけ押さえよう!

今回の内容を、シンプルにまとめると次の3つ。これだけ覚えておくだけでも、現場で「え?どうなるの?」と迷ったときにすぐ判断できます。

- 投手が関わった場合 → 1個進塁!

- 野手が関わった場合 → 2個進塁!

- 投手板を外して投げた場合→投手は野手!

特に最後の「投手がプレートを外した牽制球」は要注意。見た目は投手が行ったプレーですが、ルール上は「野手の送球」と扱われるため、2個進塁となります。

少年野球の試合では意外とよく起こるプレーなので、審判を任されるパパは知っておいて損はありません。

おまけ:頼りになる公認野球規則

この記事を書くため、改めて公認野球規則を読み返しました。読み始めは、ちょっと難しく感じるかもしれませんが、「あのプレーはどう裁くんだろう?」と思ったときに必ず答えが載っている頼もしい一冊です。

しかも、値段もそれほど高くないので、審判をやるパパにはぜひ持っておいてほしい本。手元に置いておくだけで、「自分も公式ルールに基づいて判断してるんだ」と自信が持てますよ。

\審判パパの“お守り”に!/

以上、この記事が参考になれば、うれしいです^^