【審判体験記】少年野球の二人制審判ってどうやるの?基本の立ち位置を図で解説!

とある日の低学年どうしの、のんびりした練習試合。私は久しぶりに塁審をやることになったものの、告げられたのは「今日の審判は二人制」とのこと。

「え? 二人制!?」

やったことないし、そもそも立ち位置が分からない。スマホで慌てて調べても、試合開始には間に合わず…。

とりあえず試合は適当にこなし、後で復習してみたものの、やっぱり立ち位置や動き方が間違っていました。

私と同じように戸惑う人に向けて、この記事では「二人制審判」の基本的な立ち位置を画像で紹介します。試合前の時間がない中でも、サクッと確認していただけたら、うれしいです。

この記事は、審判メカニクスハンドブックを参考にしつつ、筆者自身の野球経験をもとにした個人の見解です。正式なルールや細かい規定については、各地域の野球連盟・協会にご確認ください。

\審判やるなら持っておきたい!/

\この記事を書いた人/

ひるきん

小学校から大学まで野球を続けた経験を持つアラフォーパパ。わが子も少年野球を始めたことがきっかけで、審判としてグラウンドに立つ機会が増えました。しかし、そこで気付かされた「野球のルール、ちゃんと分かってない…」。わが子とともに日々野球の勉強中です!

>>さらに詳しいプロフィールを見る

\こんな記事も書いています/

二人制審判の概要

主審と一・二・三塁審判の4人体制で試合を行うことが多い少年野球。しかし、審判ができる人が少ない練習試合などでは、審判の人数を減らして試合を行うことも珍しくありません。

- 二人制審判とは?

- 四人制審判と異なる点は?

二人制審判とは?

「二人制審判」とは、主審と塁審1人の2人体制でプレーを判定するスタイル。四人制審判よりも塁審が2人少ない分、それぞれの役割を主審と連携してカバーし合うことが求められます。

| 審判スタイル | 主審 | 塁審 |

|---|---|---|

| 四人制 | 1人 | 3人 |

| 二人制 | 1人 | 1人 |

四人制審判と異なる点は?

特に外野へ打球が飛んだときは、塁審だけでなく主審も捕球やフェア・ファールの判定を要すところが、四人制と大きく異なる点です。

| 審判スタイル | 主審 | 塁審 |

|---|---|---|

| 四人制 | 不要 | 要 |

| 二人制 | 要 | 要 |

二人制審判は、主に少年野球や草野球、地域リーグなど、審判員や予算が限られる場面で採用されているようです。

二人制の審判の立ち位置

二人制審判では、走者の状況によって塁審が立つ位置が大きく変わります。「次に起きそうなプレーが確認できる位置」とイメージしておくと、立ち位置を覚えやすいです。

なお、主審の立ち位置は、変わりません。

- 走者なし

- 走者一塁

- 走者二塁

- 走者三塁

- 走者一・三塁

- 走者一・三塁

- 走者二・三塁

- 走者満塁

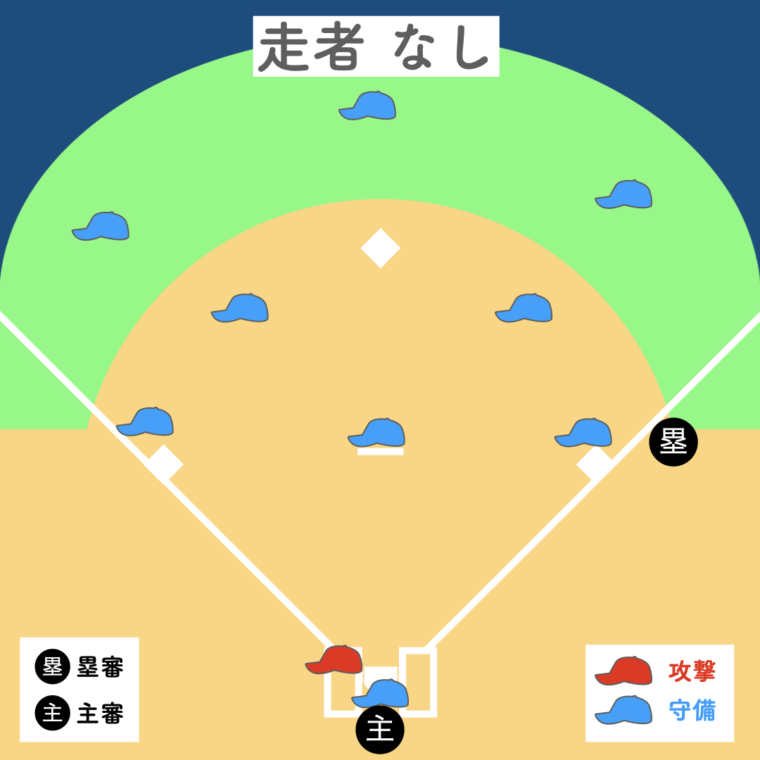

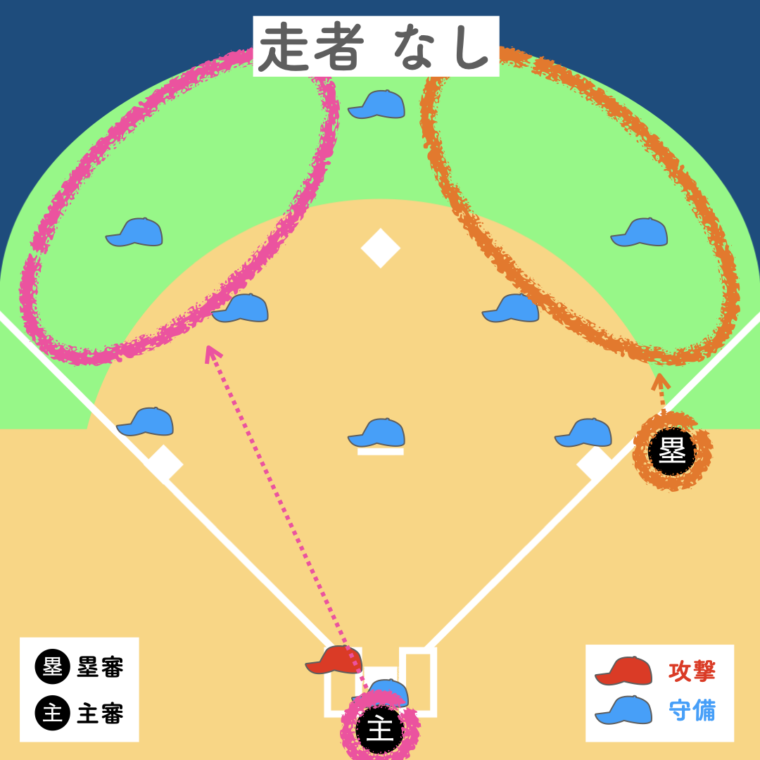

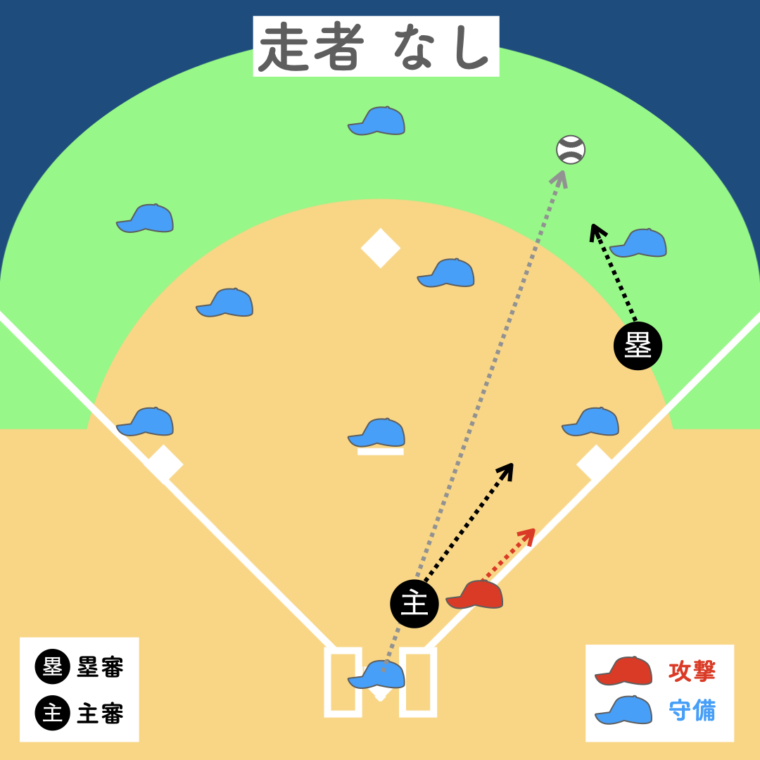

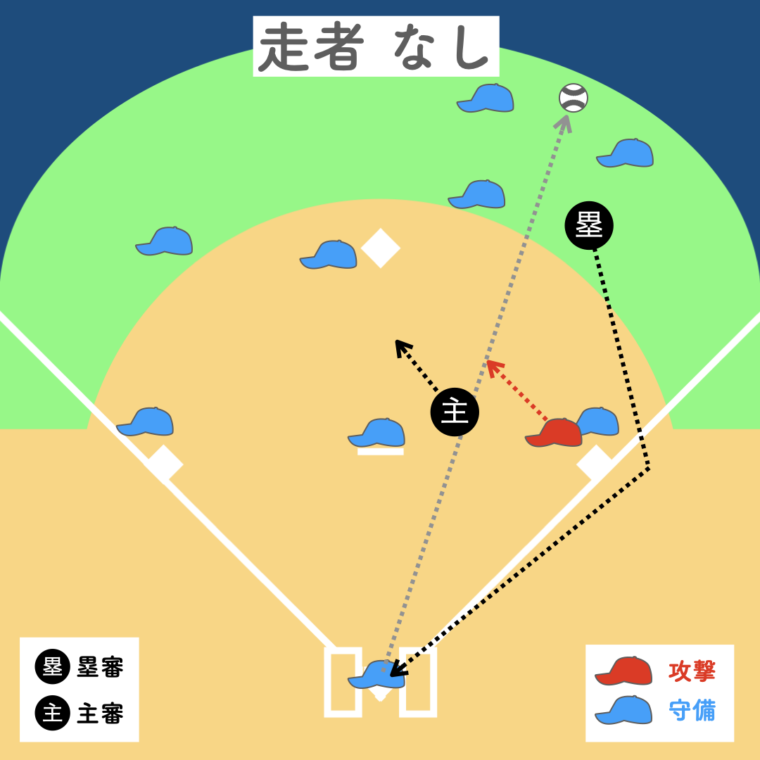

走者なし

- 塁審:一塁の後方のファールゾーンに立つ。一塁フォースプレーや打者のハーフスイングなどに備える。

- 主審:捕手の後ろに立つ。投球に備える。

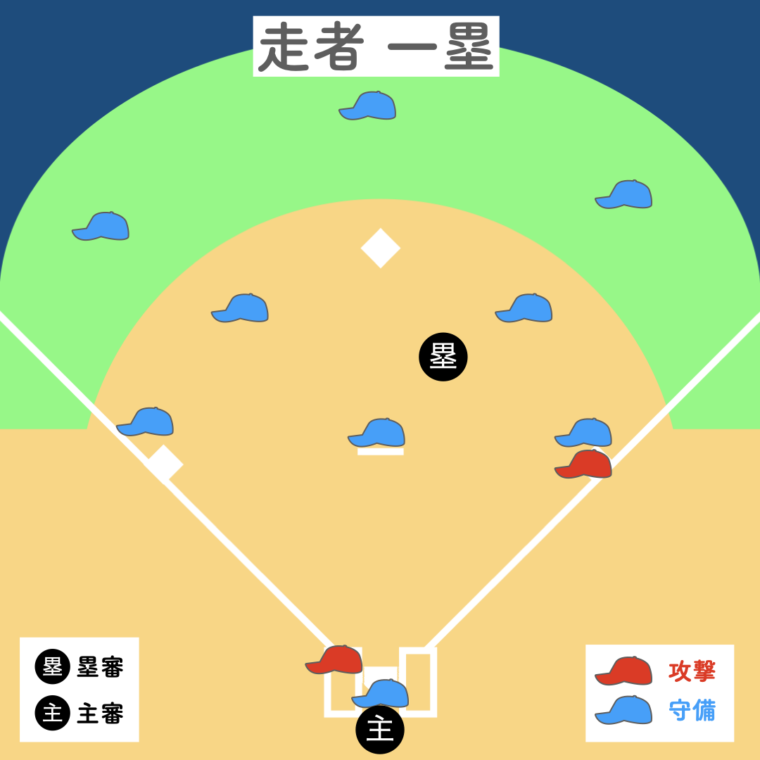

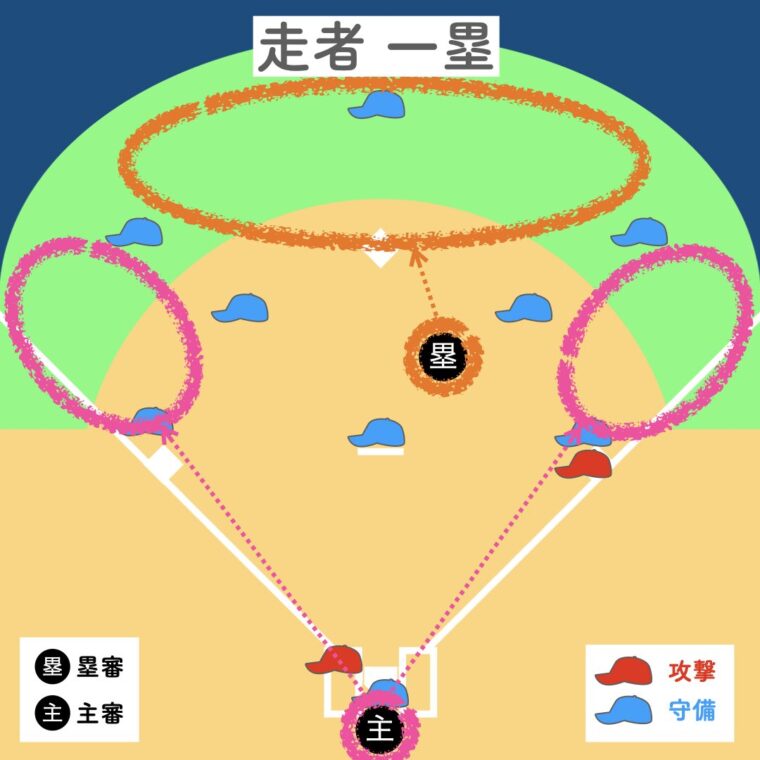

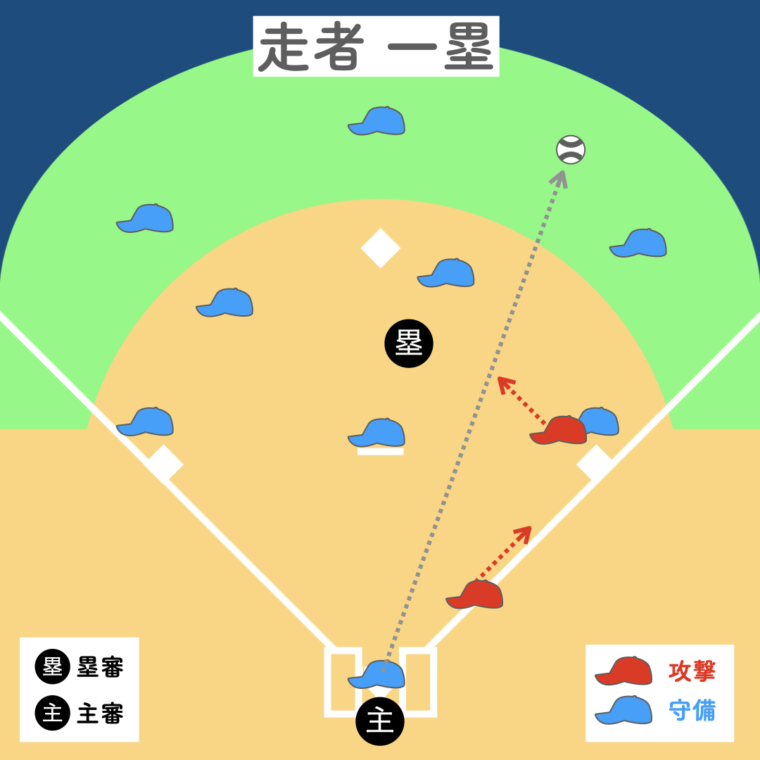

走者一塁

- 塁審:一・二塁間の前方の内野内に立つ。一塁けん制やダブルプレー、盗塁などに備える。

- 主審:捕手の後ろに立つ。投球に備える。

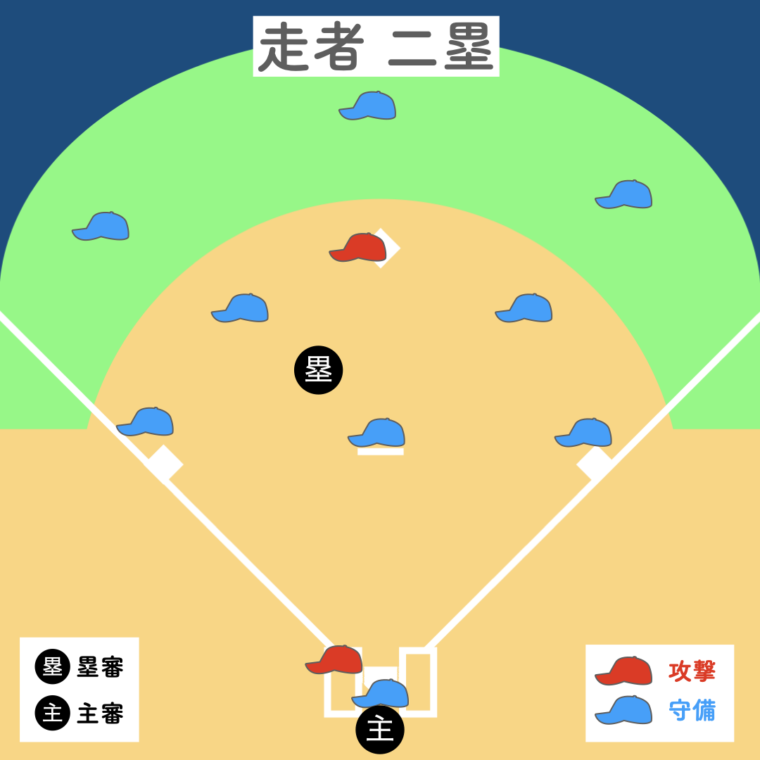

走者二塁

- 塁審:二・三塁間の前方の内野内に立つ。二塁けん制や盗塁などに備える。

- 主審:捕手の後ろに立つ。投球に備える。

走者三塁

- 塁審:二・三塁間の前方の内野内に立つ。三塁けん制などに備える。

- 主審:捕手の後ろに立つ。投球やホーム上でのプレーに備える。

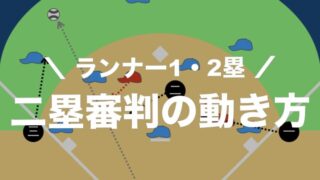

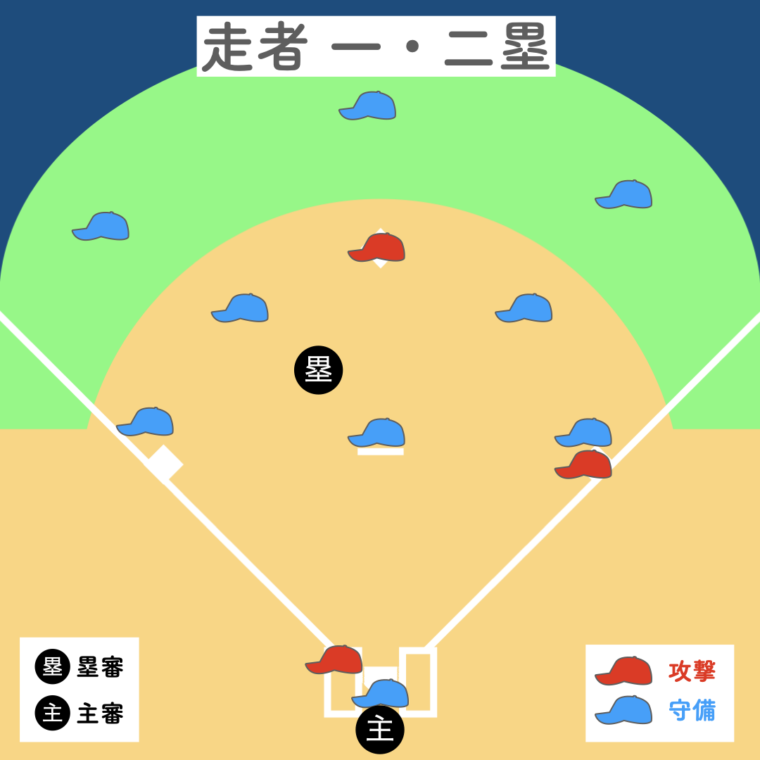

走者一・二塁

- 塁審:二・三塁間の前方の内野内に立つ。一・二塁けん制や盗塁などに備える。

- 主審:捕手の後ろに立つ。投球に備える。

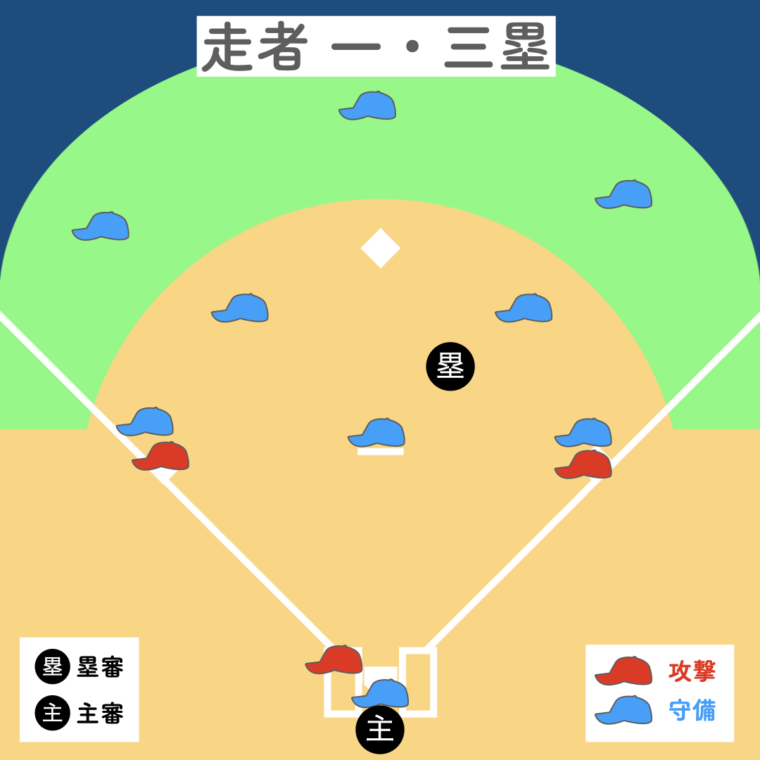

走者一・三塁

- 塁審:一・二塁間の前方の内野内に立つ。一・三塁けん制やダブルプレー、盗塁などに備える。

- 主審:捕手の後ろに立つ。投球やホーム上でのプレーに備える。

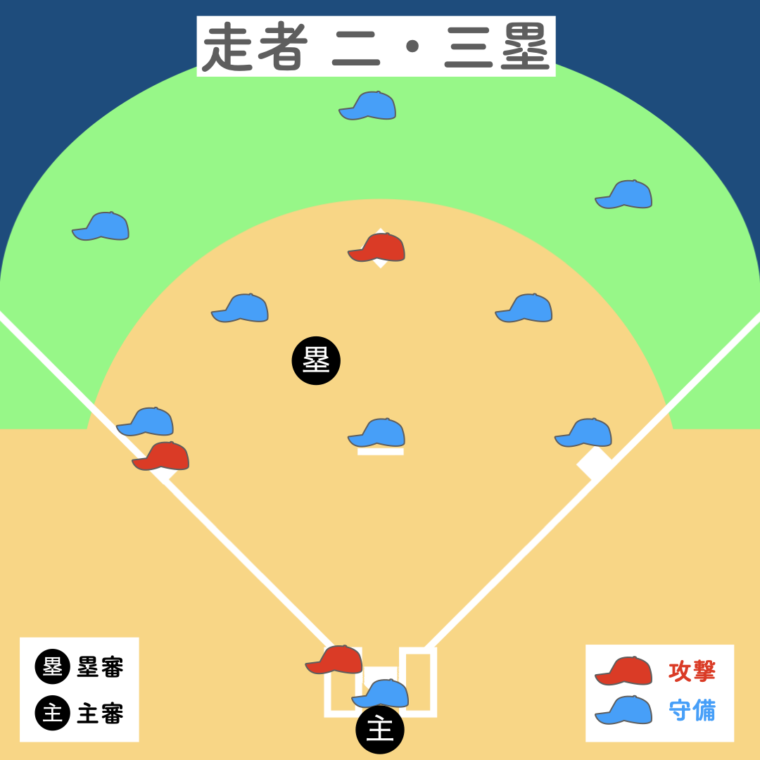

走者二・三塁

- 塁審:二・三塁間の前方の内野内に立つ。二・三塁けん制や盗塁などに備える。

- 主審:捕手の後ろに立つ。投球やホーム上でのプレーに備える。

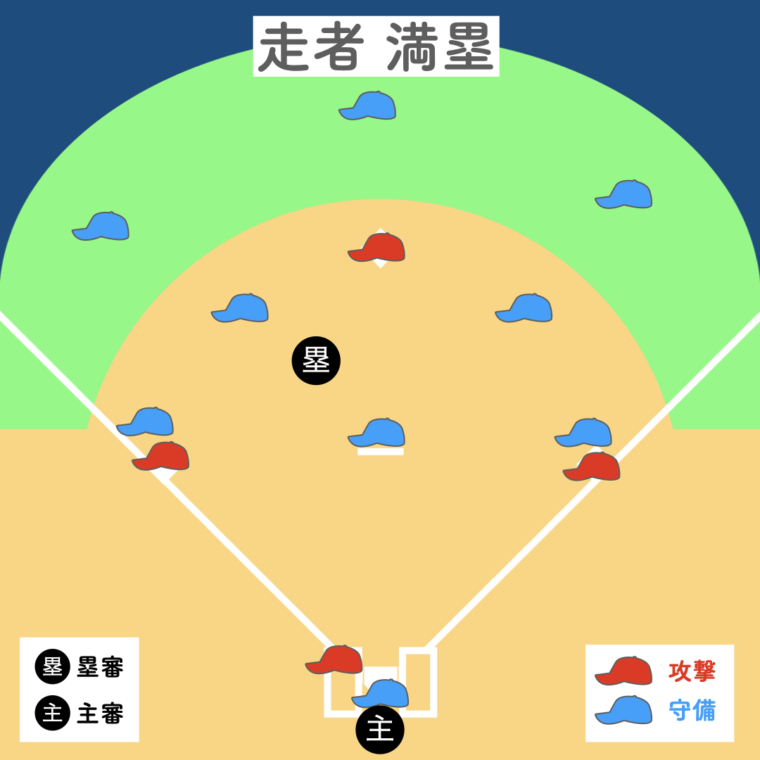

走者満塁

- 塁審:二・三塁間の前方の内野内に立つ。一・二・三塁けん制などに備える。

- 主審:捕手の後ろに立つ。投球やホーム上でのプレーに備える。

二人制審判の動き方は複雑

二人制審判の場合、主審と塁審の連携が不可欠。走者の状況や打球の飛んだ位置に合わせて、両審判が柔軟に動き、カバーし合う必要があります。

- 主審と塁審がお互いにカバー

- 走者や打球で異なる動き方

走者や打球で異なる動き方

例えば、走者なしで外野に打球が飛んだ場合、主審がレフト側、塁審がライト側の打球の判定を行います。

しかし、走者一塁で外野に打球が飛んだ場合は、ファールライン際の打球は主審、それ以外は塁審が確認します。

各審判が判定すべき打球やプレーは一定ではなく、走者の状況や打球の飛んだ位置によって変化します。主審・塁審のどちらが判定すべきか、ケースバイケースで柔軟に判断する必要があるのです。

主審と塁審がお互いにカバー

例えば、走者なしで外野(ライト方向)に打球が飛んだ場合、塁審は外野まで打球を追います。その間、主審は走者の先回りをしながら、ベース上のプレーを確認する必要が生じます。

長打になった場合は、塁審はホームベースへ戻り、主審は各ベース上のプレーを確認することになります。

しかし、走者一塁で外野(ライト方向)に打球が飛んだ場合、立ち位置を大きく変えることなく、打球の判定や各塁上のプレーに備えます。

両審判の動き方は一定ではなく、走者の状況や打球の飛んだ位置によって大きく変わります。主審・塁審のどちらがどのプレーに入るべきか、連携しながらカバーし合う必要があるのです。

- レフト方向に飛んだ場合は?

- 内野に打球が飛んだ場合は?

- ファールフライの場合は?

- 走者二塁や三塁の場合は?

など、他のケースも気になりますよね。

各ケースごとの審判の動き方を細かく解説しているのが、次の章で紹介する『審判メカニクスハンドブック』。少年野球の審判に不安を感じるお父さんの不安を解消してくれる一冊です。

\審判の動き方をケースごとに解説/

詳しく知るなら「審判メカニクスハンドブック」

走者の状況や打球の飛んだ位置によって、複雑に変化する審判の動き方。立ち位置が分かっても、実際の試合では「これ、どっちの審判が見るべき?」と迷う場面がたくさんあります。

そこでに役立つのが、『審判メカニクスハンドブック』です。

\画像クリックで購入できます♪/

- 価格:1冊 税込1,500円

- 送料:無料

『審判メカニクスハンドブック』では、

- 打球方向ごとの塁審の動き方

- 走者の状況に応じたカバーの分担

などが詳しく解説されており、実際の現場ですぐに役立つ内容がぎっしりと詰まっています。

『審判メカニクスハンドブック』では、

- 最初に立つ位置

- 打球が外野に飛んだときの動き方

- 内野に打球が飛んだときの動き方

- ファールフライのときの動き方

- 塁間でランナーが挟まれたときの動き方

などが、走者の状況ごとに細かく解説されています。

二人制だけでなく、三人制や四人制についても「審判がどこに立ち、どう動くか」が図付きで整理されているのも、この本のスゴいところ。

〜目次〜

1.ジェスチャーの基本

2.二人制メカニクス

3.三人制メカニクス

4.四人制メカニクス

5.六人制メカニクス

『審判メカニクスハンドブック』は、審判初心者から上級者まで「審判の動き方が網羅的に押さえられる」です。

ちなみに、私が『審判メカニクスハンドブック』を購入したきっかけは、四人制の二塁審をした際、動き方が分からず戸惑った経験から。

\審判メカニクスハンドブック購入のきっかけ/

今回も「二人制の立ち位置や動き方が分からない!」となりましたが、『審判メカニクスハンドブック』のおかげで復習することができました。

今回の試合に持ち歩いておらず、その場で二人制を確認できなかったのが悔やまれます…>_<

まとめ|二人制審判の正しい塁審の立ち位置はコレ

二人制審判は、限られた人数で試合を進行するための大切な審判スタイル。立ち位置や動き方は、走者や打球によって大きく変わるため、事前に基本を押さえておくことが安心です。

| 走者の状況 | 塁審の立ち位置 |

|---|---|

| 走者なし | 一塁の後方(ファールゾーン) |

| 走者1塁、走者1・3塁 | 一・二塁間前方(内野内) |

| 走者2塁、走者3塁、走者1・2塁、走者2・3塁、満塁 | 二・三塁間前方(内野内) |

この記事を試合前にサッと見返せば、正しい立ち位置で試合に臨めるはずです。

さらに詳しい審判の動き方は、『審判メカニクスハンドブック』でしっかり学ぶのがオススメ!少年野球の審判に不安を感じるお父さんの不安を解消してくれる一冊です。

\画像クリックで購入できます♪/

- 価格:1冊 税込1,500円

- 送料:無料

この記事も『審判メカニクスハンドブック』を参考に執筆しています。

\私もコレで勉強中!/

以上、この記事が「少年野球の現場で審判を頑張るお父さん」の助けになれば、うれしいです^ ^

\こんな記事も書いています/